プリンス堀潤«2015年7月号より»

日本は貧しい国!?

「格差」について考えよう

みなさん、こんにちは! 新学期から2カ月。クラスにも慣れて、友情が芽生えてきたころでしょうか? 今回はみなさんのすぐ身近にある「格差」がテーマ。ぼくの子ども時代の体験から話しましょう。

ぼくは小学校、中学校と転校が多くて、クラスになじめず、いじめられたことがあります。あの日々から20年以上たった今でも、当時を思い出すと結構しんどい記憶がよみがえるのですが、一方で「ああ、自分はとても恵まれた環境で育ててもらったんだな」と、感謝の気持ちも抱いています。学校からボロボロになって帰っても、いつも母親が待っていたし、温かい手作りのごはんが出てきました。部屋の本棚には父親が買ってくれた図鑑や伝記が並び、学校を休んだときには、柔らかいベッドの中で安心して本の世界に没頭できました。そうした環境が、当時のぼくの心と体を癒やし、勉強しよう、がんばってみようという気持ちにさせてくれたと思います。

なぜ、冒頭からこんな話をするかというと、実は今、日本の子どもたちの6人に一人が「貧困状態」にあるといわれているからです。

みなさんが暮らす市や町、村の役所は、そうした子どもたちの給食費や教材費などを肩代わりして支払うサポートを行っていますが、こうした支援を受ける小・中学生は全国で約155万人おり、この15年間で倍に増えました。日本はアメリカ、中国に次ぐ、世界で第3位の経済大国。豊かな国であるはずなのに、どうして貧困が広がっているのでしょうか?

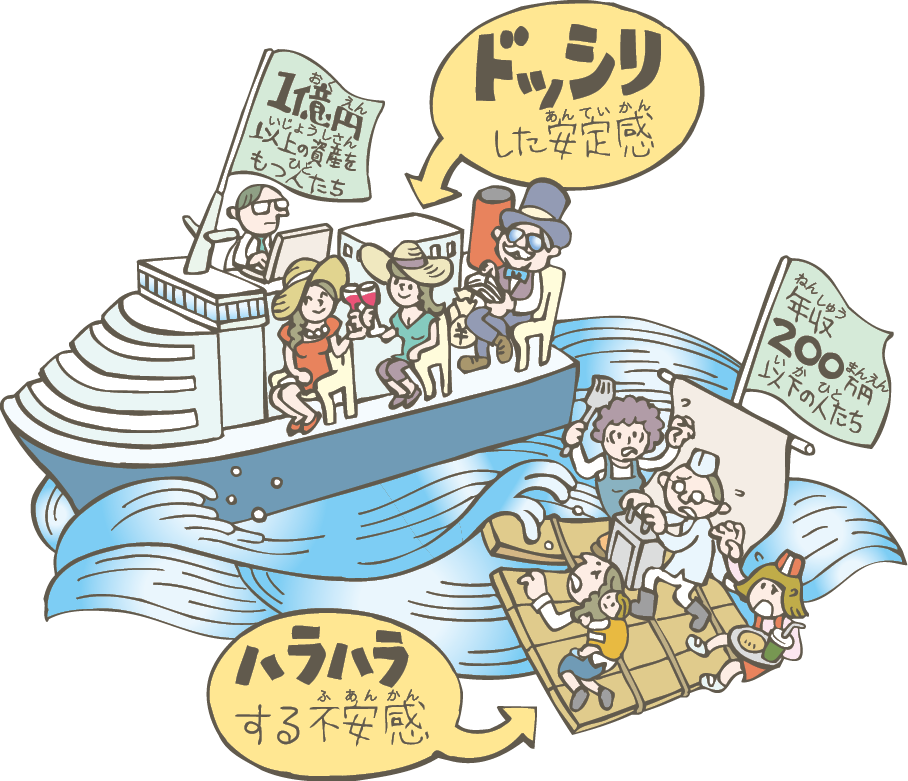

その理由を考えるポイントとなるキーワードは「格差」です。今、日本では収入が高い人と低い人との差が年々開いています。ここ1、2年を見ても、1億円以上の資産を持つ人が増える一方、一年間働いても年収が200万円以下という人も増加。お金持ちと年収が低い人との差が年々拡大しているのです。

みなさんが暮らす市や町、村の役所は、そうした子どもたちの給食費や教材費などを肩代わりして支払うサポートを行っていますが、こうした支援を受ける小・中学生は全国で約155万人おり、この15年間で倍に増えました。日本はアメリカ、中国に次ぐ、世界で第3位の経済大国。豊かな国であるはずなのに、どうして貧困が広がっているのでしょうか?

その理由を考えるポイントとなるキーワードは「格差」です。今、日本では収入が高い人と低い人との差が年々開いています。ここ1、2年を見ても、1億円以上の資産を持つ人が増える一方、一年間働いても年収が200万円以下という人も増加。お金持ちと年収が低い人との差が年々拡大しているのです。

親の貧困によって、子どもが教育を受ける機会が制限され、働く場所が限定され、子どもの収入も低く抑えられてしまう。親の収入が安定しないと、子どもが精神的に不安定になり、寂しさから自分の身体を傷つけたり、誰かに対して攻撃的になったりする様子を取材したことがあります。

一方で、お金がない、相談できる相手もいない、苦しい状況の中、追い詰められていく母子家庭の母親たちの声も聞きました。この国の憲法では、誰もが平等に教育を受け、人間らしい生活ができるよう「基本的人権」を保障していますが、苦しんでいる子どもたちは増えているのが現状です。

一方で、お金がない、相談できる相手もいない、苦しい状況の中、追い詰められていく母子家庭の母親たちの声も聞きました。この国の憲法では、誰もが平等に教育を受け、人間らしい生活ができるよう「基本的人権」を保障していますが、苦しんでいる子どもたちは増えているのが現状です。

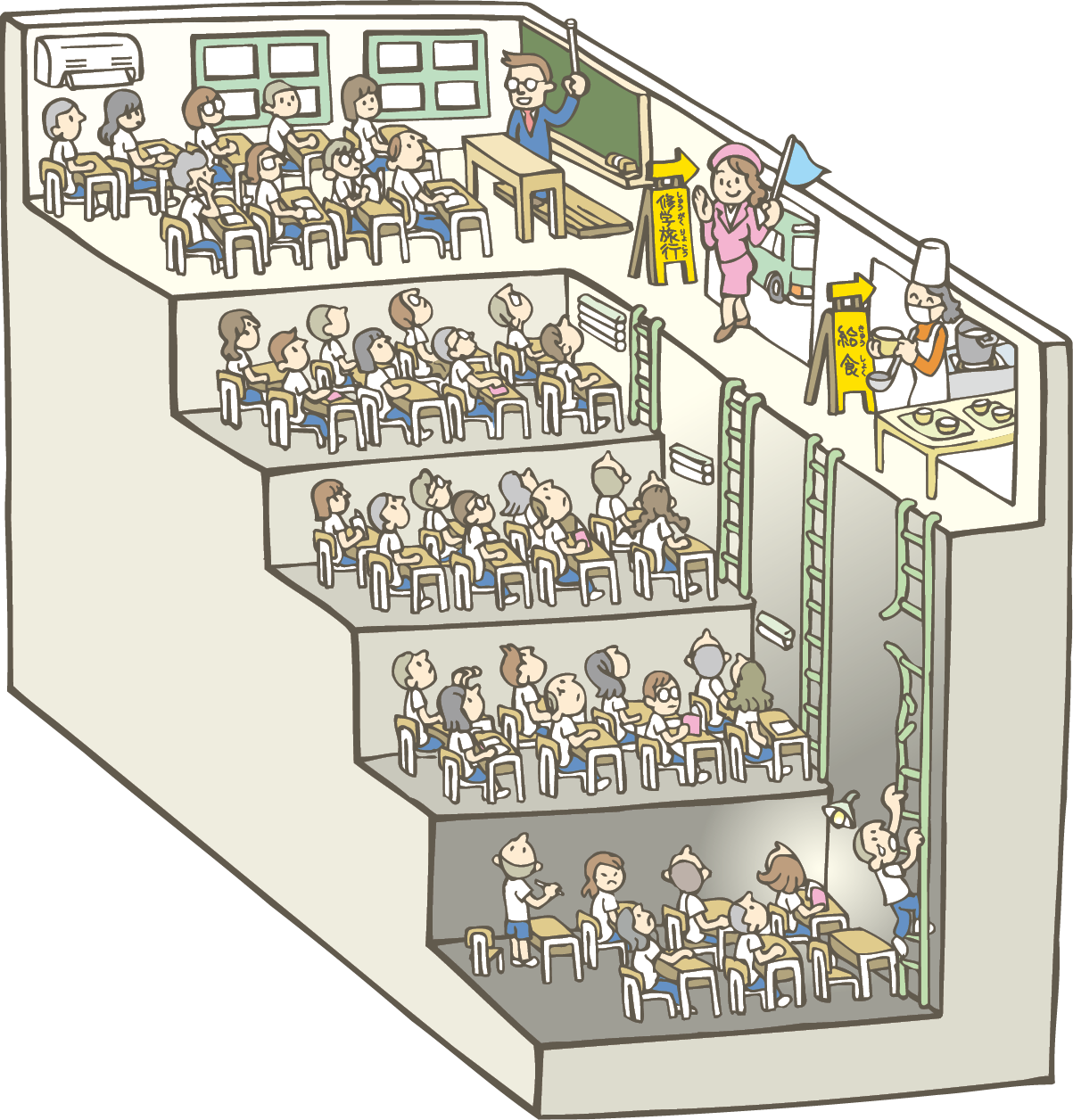

6,7人は貧困状態にある(40人学級の場合)

「貧困状態」とは、収入が中間的な人の半分未満と、極端に低いこと。給食費が払えない、修学旅行の積立金が払えない、家に帰っても食べるものがない、必要な洋服や本を買ってもらえないなど、子どもたちが安心して勉強できない状況が広がっています。

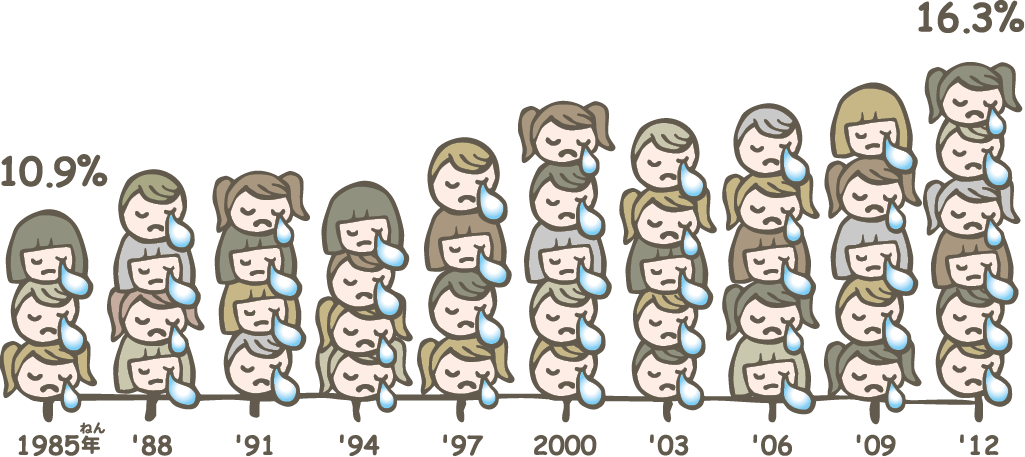

実際に子どもに所得がなくても、世帯全員で使えるお金から、子どもを含む一人当たりの所得を算出。2012年は122万円を下回ると「貧困状態」でした。子どもの貧困状態の割合とは、17歳以下の子ども全体のうち、この額に届かない子どもの率です。母子家庭の場合、さらにこの割合は高くなります。

子どもの貧困状態の割合の変化

働き方の違いが「格差」を広げる

これまで日本では景気が悪くなると社員の数を減らしたり、給与をカットしたりするなど、会社の出費を抑えることで、なんとか危機を乗り越えてきました。景気が回復し始めると再び人が必要になるので、企業は従業員を雇います。

しかし、毎月決まった額の給与を払って長期にわたって働いてもらう正社員だと、景気の上がり下がりに合わせて数を調整できません。

そのため、企業側は仕事がある期間に限定して雇う契約社員やアルバイト、いわゆる「非正規社員」を増やすことに。一般的にこうした非正規社員の給与は、ボーナスや残業代の支給などの制度が整った正社員に比べると低く、雇用も安定しません。

しかし、毎月決まった額の給与を払って長期にわたって働いてもらう正社員だと、景気の上がり下がりに合わせて数を調整できません。

そのため、企業側は仕事がある期間に限定して雇う契約社員やアルバイト、いわゆる「非正規社員」を増やすことに。一般的にこうした非正規社員の給与は、ボーナスや残業代の支給などの制度が整った正社員に比べると低く、雇用も安定しません。

ひょっとしたら、あなたの隣の席の友達が、実は悩みや苦労を抱えているかもしれません。

もしあなたに余力があれば、ぜひ、そうした友達の力になってあげてください

もしあなたに余力があれば、ぜひ、そうした友達の力になってあげてください

- 日本の子どもたちの6人に一人が「貧困状態」にある

- 非正規社員の増加が、格差を広げる大きな理由

- 親の貧困が子どもに影響し、貧困の連鎖につながることも多い

堀潤

1977年

1977年

イラスト いのうえしんぢ