筆と墨よりずっと手軽に書ける

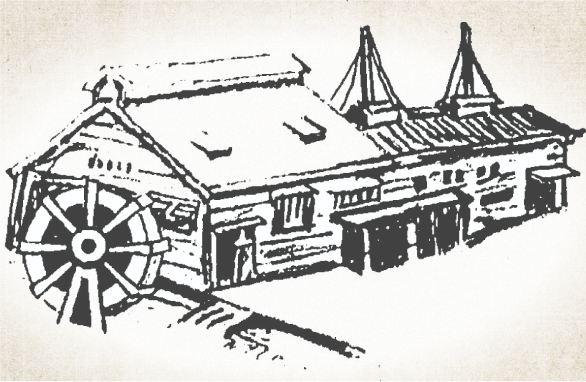

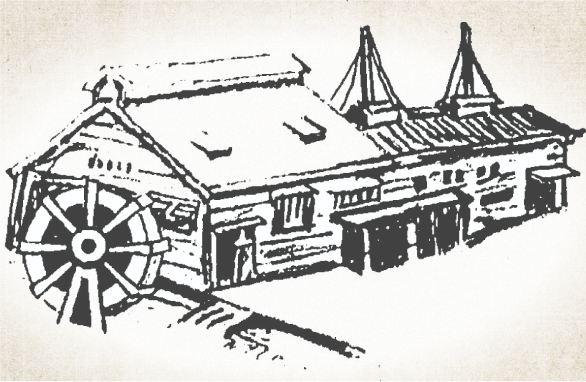

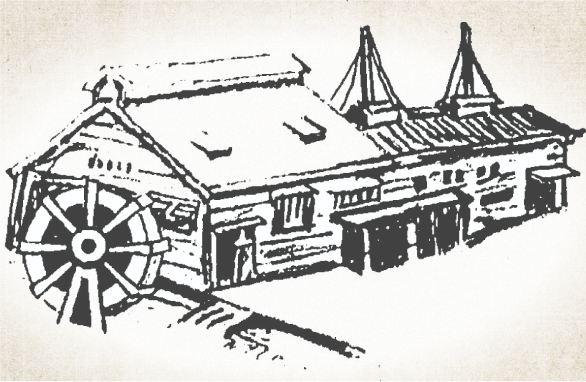

東京の新宿御苑の近くにある内藤児童遊園の一角に「鉛筆の碑」が立つ。そこには当時の眞崎鉛筆製造所の工場の姿が描かれている

写真 三菱鉛筆

明治の初め、日本の筆記具は筆と墨が主流だった。眞崎仁六は、1878年(明治11年)、勤め先からパリの万国博覧会に派遣された。展示されたさまざまな外国製工業製品に驚かされたが、なかでも鉛筆に衝撃を受け、帰国後、一人で鉛筆の製造に挑んだ。

鉛筆の芯に使える黒鉛と粘土を求めて走り回り、原料の混ぜ具合や焼くときの温度も試行錯誤の繰り返しだった。その結果、87年、ついに工場での鉛筆の製造が始まった。機械を動かす力は、水車を回す玉川上水支流の流れ(水力)だった。

当初、鉛筆はなかなか売れなかったが、1901年、逓信省(現在の日本郵政グループ)が全国の郵便局で使う「局用鉛筆」に採用すると人気が出て、飛ぶように売れ始めたそうだ。